Nouvelle cuisine

Tandis que je tapissais le fond de ma valise pour Saché d’une petite bibliothèque balzacienne et la recouvrais de robes légères puisqu’on annonçait des températures extravagantes pour fin d’août, j’écoutais à la radio une rediffusion où l’écrivain Jean-Jacques Schuhl analysait ses livres. Il présentait sa méthode d’écriture comme une recette de nouvelle cuisine évitant deux engluements : d’un côté engluement poésie, de l’autre engluement roman à la Balzac. Jean-Jacques Schuhl prononçait ces mots à la Balzac comme une évidence, un concept partagé. Je me suis souvenue que dans les années 90 quand je commençais à écrire, dire Faire du Balzac ou C’est du Balzac était loin d’être un compliment et repoussait une œuvre dans les régions du traditionnel et du conventionnel. Le Balzac symbolisait une cuisine familiale contre laquelle nous entendions créer. Vingt-cinq ans plus tard, la société s’est transformée, les auteurs ont changé, l’écriture s’est modifiée. J’ai donc décidé de profiter du séjour dans le paysage du Lys dans la vallée pour mesurer où on en est à présent avec le Balzac et réaliser mon Bilan Balzac.

Terrasse

Isabelle, la directrice du musée Balzac, m’a accompagnée au Manoir où je logerais, manoir que Balzac connaissait et mentionne ici ou là comme une bâtisse séduisant le voyageur. Je me suis installée avec ma mini-bibliothèque Balzac dans la longère au fond du jardin, une dépendance indépendante, dont la fraîcheur miraculeuse favoriserait le Bilan Balzac quand la canicule d’avant rentrée condamnait le reste de l’Europe à la torpeur et à l’impossibilité de faire le bilan. À tout bilan son iconographie, me suis-je dit après avoir déballé et étalé mes livres, et j’ai photographié l’arbre planté au centre du jardin : un laurier sauce démesuré poussant sur une phénoménale profusion de troncs que sûrement Balzac n’avait pu s’empêcher d’enserrer dans ses bras, à supposer qu’il soit entré dans le Manoir.

M’apportant aimablement sur la petite terrasse une menthe à l’eau pour encourager mon travail, le propriétaire du Manoir a constaté qu’il avait oublié de balayer les feuilles de bambou et glycine tombées sur la terrasse. – Ce n’est pas grave, lui ai-je dit, qu’il y ait des feuilles sur la terrasse –. Évidemment, a-t-il répondu, par rapport au monde, ce n’est pas grave… puis il a pris le balai. Par rapport au monde résonnait dans mon esprit, évoquant des guerres, des extractions sanglantes de minerais et ma première visite à Saché le lendemain des attentats de Paris en novembre, pendant qu’il balayait la moitié de la terrasse que je n’occupais pas, qu’il balayait avec discrétion pour ne pas risquer d’entraver le Bilan Balzac.

Cactus

Sur la terrasse balayée pour moitié et ombragée par le laurier géant photographié, j’ai regardé un documentaire où Alain Robbe-Grillet évoluait dans son château normand. Le pape du Nouveau roman montrait sa collection de cactus : ne quittant que rarement le château pour se rendre à des colloques, il profitait du voyage pour acquérir des cactus qui venaient s’ajouter à sa collection de cactus. J’aime assez ce personnage de Robbe-Grillet, bien qu’il ait traumatisé la moitié des auteurs par l’autorité qu’il exerçait sur le champ littéraire des décennies d’après-guerre. Commençant à écrire dans les années 90, à une période où l’influence de ses cactus s’estompait, j’ai rencontré les mêmes empêchements que ceux qui avaient animé le Nouveau roman : des empêchements intérieurs, des interdictions ressenties comme morales de fabriquer histoires ou personnages. Je me sentais au départ plutôt seule dans ce labyrinthe littéraire d’impasses et de portes fermées ; aussi j’étais heureuse de découvrir chez d’autres des problèmes similaires, qu’ils éclairaient de leurs théories, L’Ère du soupçon ou Pour un nouveau roman. C’est Robbe-Grillet qui avait cristallisé sur Balzac les caractéristiques conventionnelles du roman. Le mot Balzac s’était mis à symboliser tout ce contre quoi il s’agissait de s’arc-bouter, même si ce Balzac ne recouvrait que de loin le Balzac réel.

Les formes littéraires correspondent à leurs époques ; il fallait inventer une écriture par rapport au monde, et ce monde était plein de silences, de ruptures, un monde qui avait connu les abîmes du XXe siècle et perdu de sa confiance. Balzac avait pu faire preuve d’omniscience avec désinvolture : son monde semblait compréhensible, et lui, homme compétent, pouvait par ses longs développements sur l’argent, l’industrie, les caractères, les chapeaux ou l’amour, nous l’expliquer. Tandis que nous devions remesurer notre sagacité, recomposer notre territoire qui n’était pas tout le territoire. L’écriture, sa texture, sa forme, le soin qui lui était apporté étaient d’une importance extrême. J’adorais la précision, les agencements de la grammaire et les infinies variations du lexique, mais il est de fait que la littérature de la seconde moitié du XXe siècle évoluait dans le trouble, dans un monde trop grand, étranger, plein de cactus.

Marié

Un jour, trouvant dans ma voiture La Femme de trente ans de Balzac oublié par une inconnue, j’ai fortuitement et tardivement fréquenté Balzac. J’avais trente ans, étais enceinte, écrivais Comment faire disparaître la terre ? Le titre de Balzac s’accordait à mon livre : au fil de mes chapitres agençant fictions et pensées, je caractérisais des « Nous » au passage : Nous Français, Nous Européens, Nous amateurs de séries TV, Nous qui adorons les petits trucs déco et faisons des barbecues dans nos jardins, Nous les femmes ; aussi l’idée d’un Nous les femmes de trente ans, volé à Balzac, s’ajouta à la liste.

Dans les années 1830, la femme de trente ans décrite par Balzac avait déjà épousé le mauvais mari et raté sa vie : ses romans montrent des vies qui s’échouent dans le malentendu du mariage, où l’infini de l’amour est censé coïncider avec les stratégies de hiérarchie sociale et les calculs financiers. Par comparaison, je me sentais, en tant que femme enceinte de trente ans du début des années 2000, d’un bonheur sans égal.

Quant à Balzac, spécialiste du mariage, il refusa d’agir à la légère et n’épousa Eve Hanska qu’à cinquante et un ans, après avoir échangé avec elle des lettres durant vingt ans. Il prit soin de réaliser auparavant son œuvre monumentale, son impressionnant inventaire qui devait recouvrir la profusion des Nous composant la société, les paysans, les Chouans, les banquiers, Nous les femmes de trente ans, Nous les avares, ou encore Nous les femmes d’affaires, Nous les hipsters, Nous les djihadistes, Nous les jeunes filles et toute la foule par laquelle La Comédie humaine rivalise avec l’état civil – or marié, on rivalise moins bien avec l’état civil. Enfin, l’œuvre suffisamment avancée et son amie épistolaire Eve Hanska ayant perdu son mari, il se décida à l’épouser. Désirant un accueil impeccable, refusant à tout prix d’être le mauvais mari récurrent dans tous ses livres, il acheta une maison qu’il meubla entièrement de toutes sortes de beaux objets. Ève Hanska fut paraît-il déconcertée à son arrivée à Paris par l’invasion de bric-à-brac dans les pièces de la maison. Elle dut être déconcertée aussi, quand Balzac, à qui elle avait écrit tant d’années, mourut cinq mois après le mariage.

Smartphone

La chaleur était phénoménale et nous sommes passées, Isabelle et moi, à travers un jet d’eau qui aspergeait un coin du jardin. Isabelle s’est mouillée raisonnablement et je me suis trempée complètement : ma jupe bleue dégoulinait sur le sol tandis que je déambulais de salle en salle dans le musée et ses coulisses. Rafraîchie par ma jupe, j’ai lu les lettres d’amour de Balzac à la Comtesse Ève, drôles, parsemées de descriptions et du prix des objets que Balzac recherchait comme un fou dans tout Paris et achetait en vue de leur bonheur. Puis j’ai traversé avec Cathy, qui me guidait dans le musée, la salle des bustes et statues : le monument créé par Rodin avait posé un problème, mais comme nous discutions je n’ai pas compris lequel. Balzac, m’apprenait Cathy, dit dans Béatrix qu’on doit d’abord décrire les lieux avant de passer aux portraits, puis aux histoires. Cette organisation m’a plu. J’ai si souvent l’impression de vivre dans le chaos, dans une infinie chambre mal rangée engloutissant les affaires sous ses tapis, que ce souci de clarté (ajouté à ma jupe fraîche et aux paroles d’amour de Balzac) m’enchantait.

De retour sur la terrasse, j’ai commencé le Béatrix prêté par Cathy : Balzac démarre en plan large sur la France puis zoome sur la Bretagne, les villes bretonnes, Guérande, l’urbanisme, l’architecture des maisons, avant d’y placer son personnage. Il m’a semblé lire la succession d’articles d’une forme ancestrale de Wikipédia. En notre début de XXIe siècle, me suis-je dit, nous sommes loin des silences austères du Nouveau roman. Comme Balzac, nous connaissons tant de choses, mécanismes financiers, meilleure recette de tiramisu, principes de jardinage, indice de pollution, sites où nous trouverons l’amour et les raisons de la canicule. Nos conversations entre amis atteignent un très haut degré technique, par nos smartphones qui les enrichissent d’explications au fur et à mesure, et notre littérature est à nouveau nourrie de fabuleuses montagnes de savoirs.

Le résultat n’est pourtant pas si stable ; les discours et data qui nous parviennent sont si abondants, contradictoires, sujets à caution, que leur profusion est une épaisse doublure du réel, une mousse forestière où nos jambes s’enfoncent sans savoir jusqu’où. Il existe un engluement du smartphone, comme dirait Jean-Jacques Schuhl, et nos recettes de livres comme nos vies demandent pour l’éviter l’ajout d’un ingrédient critique qu’on peut appeler du Flaubert. Car ces milliers de données, il faut les tresser, les dompter, les hiérarchiser ; on doit parfois crier et frapper dans les mains pour les mettre en fuite. Et cette part-là (un séjour dans la maison normande de Flaubert s’imposerait pour en réaliser le Bilan Flaubert complet), la part du dompteur, rien à faire, c’est Flaubert qui s’en occupe.

Ayurvédique

Avant de partir, je suis repassée dans la salle des statues, pour y approfondir le mic-mac lié à Rodin. Vers 1880, à la demande de Zola, on avait passé commande à Rodin d’un monument Balzac. Rodin travailla longtemps et aboutit à un Balzac qui échappait au réalisme pour donner une idée plus abstraite de l’auteur. Son Balzac, d’immense stature, est drapé d’une robe de chambre qui descend jusqu’au sol et lui dissimule le corps y compris pieds et mains. Camille Claudel dit à Rodin qu’il avait atteint un sommet de son art ; ce serait un succès. Mais lorsqu’il la présenta, la statue provoqua la consternation et fut qualifiée d’amas informe, de menhir, de bloc de sel ayant subi l’averse, de bonhomme de neige. Pour une étude, Rodin avait fait coudre une robe de chambre au tailleur de Balzac qui connaissait bien ses proportions et l’avait trempée dans le plâtre, en vue d’y insérer un corps de Balzac sculpté par ailleurs. J’ai pris là ma seconde photo : une photo de la photo de la fausse robe de chambre balzacienne, plâtrée, toute durcie.

La dernière soirée au Manoir, je regardais en dînant le Lys dans la vallée tourné dans tous les lieux que nous avions visités durant la journée, où Delphine Seyrig jouait de sa voix modulante et de son corps souple comme une liane. Le propriétaire du Manoir m’a apporté une clef pour ma promenade. J’avais complètement oublié que je désirais me promener, mais je suis partie, n’osant pas rester à m’abreuver de films quand dehors se trouvaient des abords de route peut-être autrefois foulés par Balzac. J’ai marché le long de la route dans une belle lumière jaune de fin de journée éclairant les futaies, ai vu les moulins Balzac, suis montée jusqu’à l’église. Au retour, j’ai aperçu dans une vitrine une annonce imprimée et plastifiée pour des massages ayurvédiques. La proposition semblait si déplacée et inconvenante parmi toutes ces vieilles pierres qu’elle m’a follement amusée, même si la boutique était close. On proposait ces massages à deux mains ou quatre mains ; j’ignorais ce que ça impliquait, mais modeste je me serais contentée de deux. J’ai pris une photo de l’affichette, qui serait le pendant idéal de celle avec la robe de chambre plâtrée, sans tête et sans mains. Puis je suis rentrée dans la nuit en méditant.

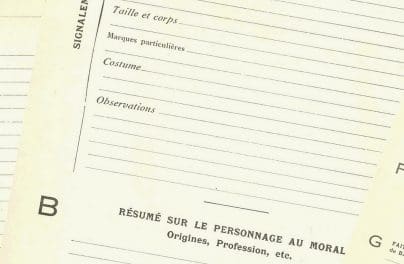

Bilan iconographique

Une photo de laurier sauce multitroncs, une photo de photo de robe de chambre plâtrée, une photo d’affichette plastifiée proposant des massages.

Emmanuelle Pireyre

=> Télécharger le texte au format PDF (édition CICLIC)

BIBLIOGRAPHIE

Libido des Martiens, Confluences/Frac, collection « Fictions à l’oeuvre », 2014

Féerie générale, L’Olivier, 2012 (Prix Médicis 2012)

Foire internationale, Les petits matins, 2012

Comment faire disparaître la terre ? Le Seuil, collection « Fiction & Cie », 2006

Mes vêtements ne sont pas des draps de lit, Maurice Nadeau, 2001

Congélations et décongélations (et autres traitements appliqués aux circonstances), Maurice Nadeau, 2000